案件详情

不少人存在一种认知误区:只要有提供银行卡、帮助他人取现的行为,一旦涉及赃款,就必然构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但陈某利的案件,恰恰厘清了这一认知与法律事实的边界——该罪的成立,并非仅看客观行为,更需具备“明知是赃款”的主观故意,缺少这一核心要件,即便有取现行为,也不能认定为犯罪。

陈某利是一名来京务工人员,2024年7月,她应他人要求,提供了自己名下的两张银行卡,并先后三次帮忙取现,合计金额不足8万元。未曾想,这些钱款竟是上游网络诈骗的赃款,事主被骗48500元。随后,陈某利因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留,后又被批准逮捕。

陷入困境后,她委托北京京来律师事务所的马云律师、王非律师为其辩护。公安机关移送审查起诉时,以“陈某利明知对方利用信息网络实施犯罪仍提供银行卡并取现”为由主张其构成犯罪。面对这一指控,二位律师并未纠缠于“是否实施取现行为”这一无争议的客观事实,而是申请调取了关键证据,直击案件核心——聚焦“主观故意”这一犯罪构成关键要件。

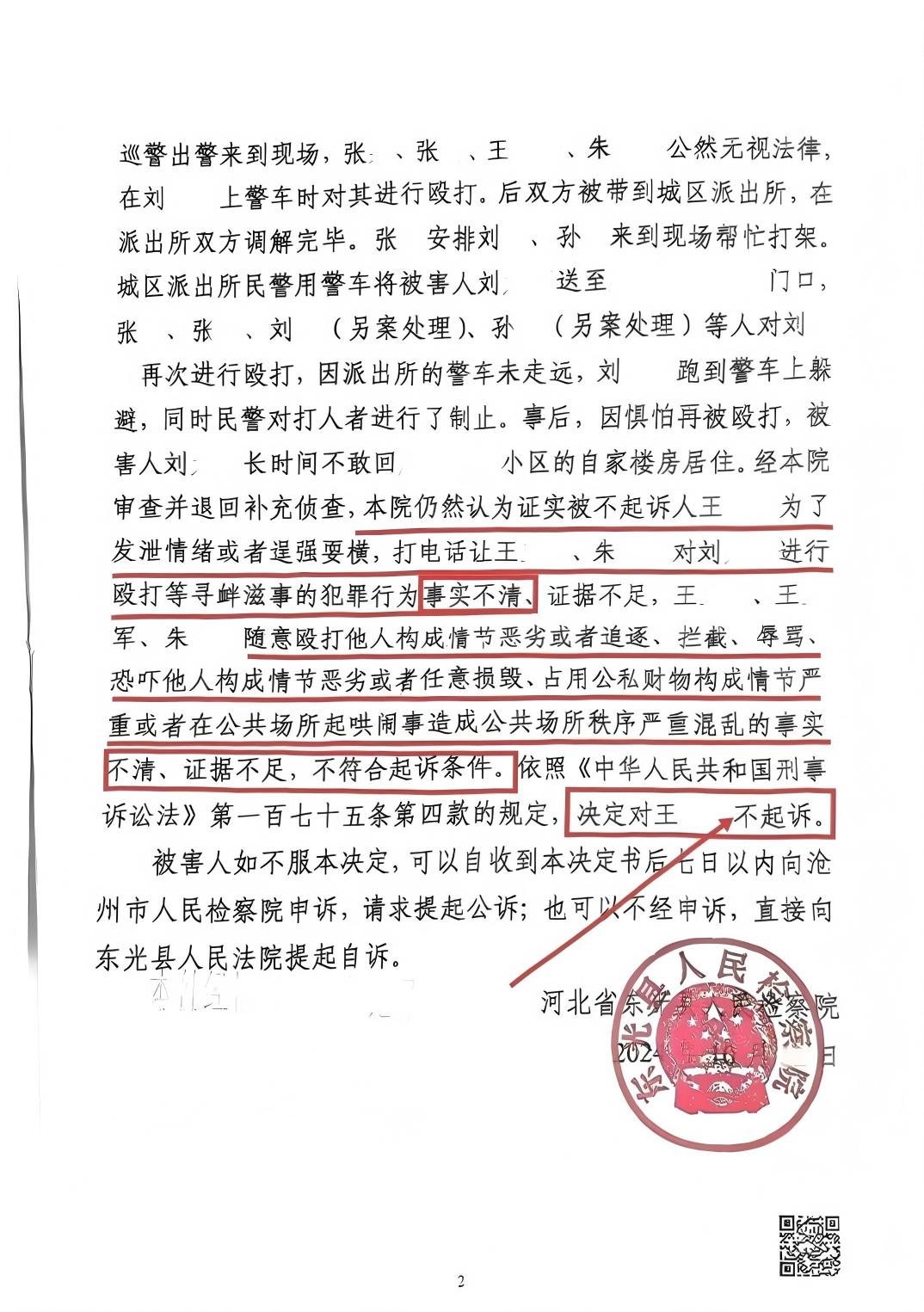

通过逐一审视案件细节、核实双方沟通记录、全程跟进补充侦查过程,马云、王非律师明确指出,公安机关未能提供充分证据证明陈某利“明知”所取款项为赃款,申请了相关证据并得出结论:现有证据无法形成完整的定罪链条。经检察院审查及一次补充侦查、两次延长审查起诉期限后,最终认定“明知”的证据不足,依照《刑事诉讼法》相关规定,对陈某利作出不起诉决定,涉案扣押的手机和银行卡也退回侦查机关处理。

在掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定中,人们的普遍认知与法律事实存在明显区别:很多人将“客观上帮人取现”与“构成犯罪”直接划等号,忽视了法律对该罪“主观故意”的刚性要求。事实上,该罪的成立,必须满足行为人明知或应当明知所处理的是犯罪所得及其产生的收益,且具有掩饰、隐瞒的故意。若仅存在提供银行卡、取现等客观行为,但缺乏证据证明其知晓钱款来源非法,就不符合犯罪构成要件,不能仅凭“行为关联”推定有罪。

这一案件的结果,彰显了司法实践中“罪刑法定”“主客观相一致”的核心原则——既不让真正的犯罪分子逍遥法外,也不让无辜者因模糊的关联行为承担刑事责任。对普通人而言,这既是法律的温度,也是必须警惕的边界。

决定书

马云、王非律师在此提醒大家,切勿随意出借银行卡、电话卡,避免卷入不必要的法律风险。当不慎卷入相关纠纷时,专业法律力量的介入尤为重要,它能帮助当事人厘清事实本质,守住司法公正的底线,让每一份判决都经得起证据与法理的检验。